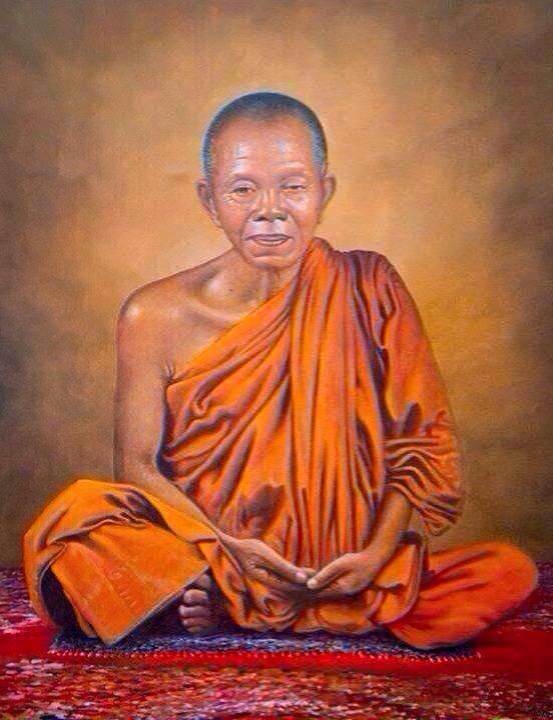

【圣物名称】泰国活财神 龙婆坤 铜自身牌

【材料】圣铜

【加持高僧】 龙婆坤

【开光年期】2537年(1994年)

【功效】招正财,招偏财,助事业运,避险,助人缘,保健康非常有效

【心咒】无

【供奉】不需要

喜欢的朋友请微信:qingfopai

在泰国佛教历史中,传奇高僧屡代皆有,而如今在世的只剩下龙婆坤(又称扑头和尚、龙婆官)大师。在泰国无数善信奔波于龙婆坤大师寺前只求大师给予祈福或扑头,就连泰国国王面见大师都会虔诚跪下让大师为其祈福。时至2013年,龙婆坤大师因年事已高多次入院治疗,能亲自见到这位泰国传奇高僧的人已不多,年过90的龙婆坤大师拥有非凡的法力,其督造加持的任何佛牌都内藏神秘力量,等同天神赐予的祝福。

传说圆寂后可成仙佛的龙婆坤大师,生于1923年。大师母亲在怀孕前,曾梦到有位天神,慢慢飞到她身边,与她说:“你们夫妻多世以来广行善事,今天特意来送上一份礼物,这份礼物是将来的佛门至宝,可广传佛法”说完取出一粒水晶送给龙婆坤大师母亲。母亲梦后不久便怀身孕,经十月怀胎便诞下现今的佛宝龙婆坤。幼习佛学20岁出家。大师自小在家乡班丽(泰语)的一间佛寺上学,僧人除教常规学校里的知识外,还会教他学习巴利文。

大师20岁时,便出家为僧,一直至今。出家后,龙婆坤曾到寮国、金边等地修习佛法,修习完毕后,便返回家乡屈班丽佛寺修行高深的大师,拥有强大法力。现今他虽然依然在世,已有不少泰国人相信并传诵?,他仙逝后,就会成仙成佛。姑勿论传闻的可信性有多高,但是每天有不少泰国人,从四方八面来到高僧所在的屈班丽佛寺,等上一天时间,只希望能够让高僧「扑」一下头,得以改运。如果有幸能够得他「吐一啖口水」,那就更加了不得。事实上,要得到龙婆坤大师亲自接见,非得褔缘深厚的人不可,纵能与他见面,也不一定有机会得到他的加持。在众多跪拜的善信中,大师会每半小时手持一支木棒,走在善信前扑头。可是就有些人,无论怎样走近大师身边,都湮没在人堆里,无福承受大师的手中棒。如能够获得高僧叫入其静室亲自“吐口水”祝运,更加是善信梦寐以求之事。